湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报.docx

湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报.docx

- 文档编号:2458783

- 上传时间:2023-05-03

- 格式:DOCX

- 页数:51

- 大小:6.95MB

湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报.docx

《湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报.docx(51页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报

第一部分考古资料

湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报

2001~2005年湖南宁乡炭河里遗址经过三次发掘,取得了丰硕成果,其中西周时期城址的发现尤为重要,受到学术界的广泛关注。

现将三次发掘的主要收获公布如下。

一、遗址概况

(一)地理位置与周围环境

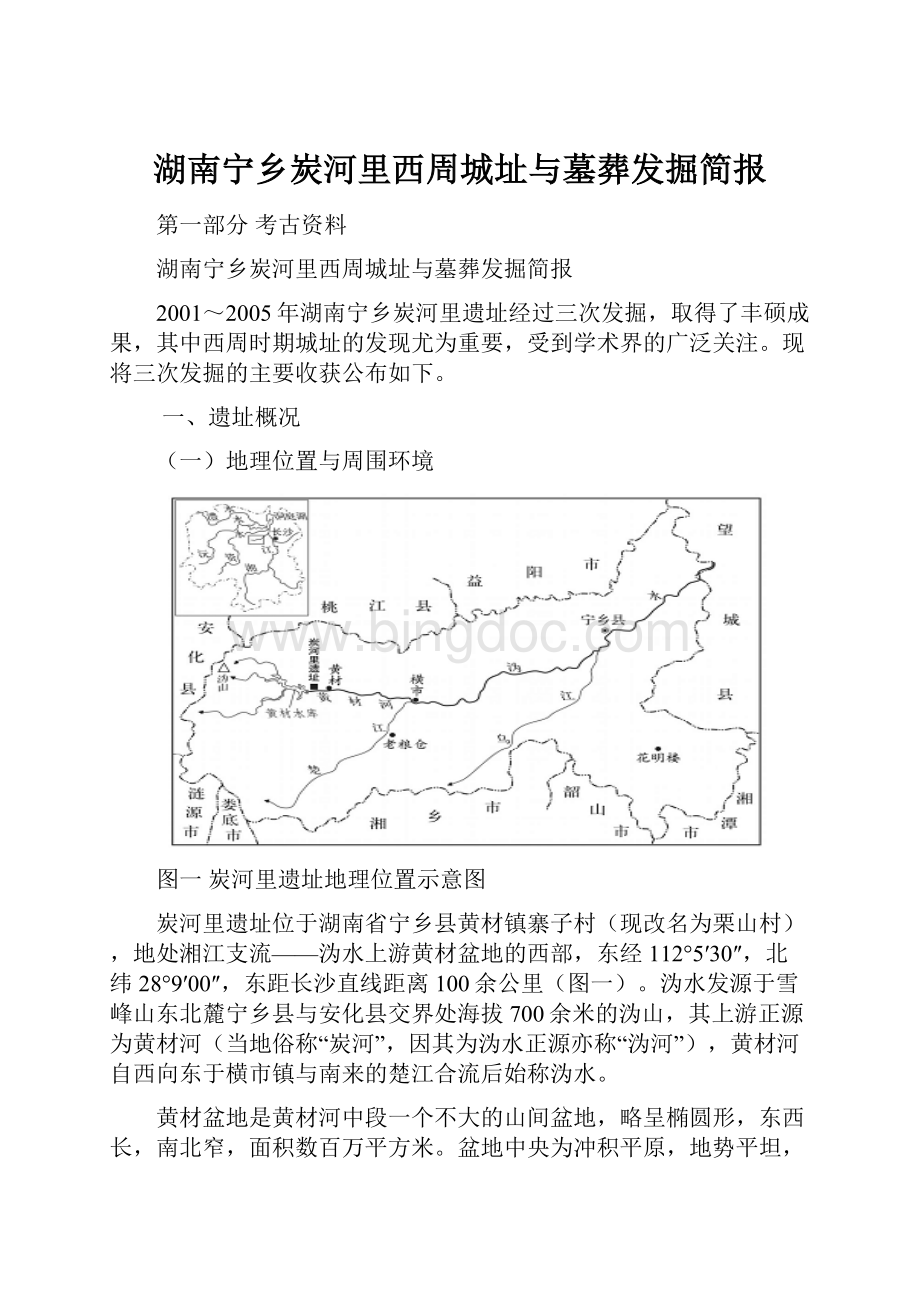

图一炭河里遗址地理位置示意图

炭河里遗址位于湖南省宁乡县黄材镇寨子村(现改名为栗山村),地处湘江支流——沩水上游黄材盆地的西部,东经112°5′30″,北纬28°9′00″,东距长沙直线距离100余公里(图一)。

沩水发源于雪峰山东北麓宁乡县与安化县交界处海拔700余米的沩山,其上游正源为黄材河(当地俗称“炭河”,因其为沩水正源亦称“沩河”),黄材河自西向东于横市镇与南来的楚江合流后始称沩水。

黄材盆地是黄材河中段一个不大的山间盆地,略呈椭圆形,东西长,南北窄,面积数百万平方米。

盆地中央为冲积平原,地势平坦,海拔约115米,周围被相对高度200米以上的高山环抱。

溪、胜溪、蒿溪等几条小河分别从北、南、西三面冲出山口在盆地西部汇入黄材河,炭河里遗址正处在黄材河、溪、胜溪三条小河湖南宁乡炭河里西周城址与墓葬发掘简报交汇处的北岸,属河流一级阶地自1959年修建黄材水库以来,在盆地周围台地、低山和河滩等处陆续出土的商周青铜器已250件,是湖南境内出土商周铜器最密集的地区(图二)。

图二炭河里城址附近地理环境及以往出土商周青铜器地点示意图

(二)遗址发现和以往工作情况

1963年5月,沩水流域大水过后,村民姜某在黄材河与溪河交汇处河滩发现一件商代青铜提梁卣并上交湖南省博物馆。

7月,湖南省博物馆派高至喜等前往当地调查发现该遗址,高至喜先生确定遗址的年代为商周时期并认为遗址与周围出土的商周青铜器可能有联系[1]。

1973年,湖南省博物馆何介等对遗址进行了小规模发掘,发掘面积不足20平方米,所获遗物不多,发掘材料至今未正式分布,但何介[2]、王文建[3]等先生在相关论文中披露了此次发掘的部分文物,并一致认为遗址的年代为商末至西周早期。

1994年夏,湖南省文物考古研究所会同长沙市文物工作队、宁乡县文物管理所等单位,并聘请湖北沙市博物馆文必贵同志为技术指导,对炭河里遗址进行了重新调查,为日后进行的科学发掘奠定了基础。

(三)遗址保存现状

遗址现存范围分布于黄材河北岸与溪河交汇处的扇形地带内,保存面积约2万平方米。

据调查和发掘得知,遗址主要部分堆积厚约2米,其中下层厚约1米为商周时期堆积,上层厚约1米为秦汉以后堆积,以清代至民国时期堆积为主。

遗址现存区南边断崖为1969年大水后修建现黄材河北堤取土形成,断崖以南部分商周时期文化堆积已被全部破坏。

遗址东面受溪河常年冲蚀,也被切割成高差约3米的断崖。

在两条河相夹的扇形地带的西北部,有一段长200余米、宽12~15米、高出两侧地1~2米的土堤,小地名称为“界基上”,当地村民传为民国时期修建的公路。

土堤呈东北—西南走向,平面形状为圆弧形,东北端靠近现溪河、西南端靠近遗址保存区南边断崖,商周时期文化堆积主要位于土堤与两条河所围的扇形区域内(图三)。

图三炭河里城址远眺(由东南向西北摄)

二、城址的发现与发掘

(一)发现和发掘经过

2001年春,经国家文物局批准,湖南省文物考古研究所对遗址进行了第一次正式发掘。

此次发掘共布5米×10米的探方5个(位置相当于T1001~T1004、T2003~T2006、T2105、T2106),面积为250平方米。

因在晚期(清代至民国)堆积下发现大面积商周时期的人工黄土遗迹,判断可能是大型土台建筑基址。

为便于以后整体揭露,遂将其全部掩埋,未继续向下发掘,故实际发掘面积仅63平方米。

虽然此次发掘的面积小,出土遗物不多,但大面积人工黄土台遗迹的发现,初步显示了该遗址的重要性。

2003年11月~2004年4月,经国家文物局批准,湖南省文物考古研究所会同长沙市考古研究所、宁乡县文物管理所等单位对炭河里遗址进行了第二次发掘。

此次发掘的规模较大,除在遗址保存区南部开5米×5米探方84个、整体揭露两座大型黄土台建筑基址外,还在遗址各部位开探沟6条、在黄材河南岸盆地内开探沟4条,发掘总面积约2500平方米。

现将发掘经过介绍如下。

首先,在2001年发现大面积黄土遗迹部位布5米×5米探方36个,将黄土遗迹全部揭露,确认该遗迹为一座大型人工建造的黄土台(1号黄土台),并在其上清理出大量排列有序的柱坑,推测是一座大型建筑的基址,编号为F1。

清理F1的同时,通过1号探沟发现其北边相同层位下另一座规模更大、堆积更厚的黄土台(2号黄土台)。

两座黄土台相距约10米,方向一致。

考虑2号黄土台位置靠近遗址保存区的中心部位,保存情况可能更好,于是开5米×5米探方48个,进行全面揭露。

两座大型黄土台及其上大型建筑遗迹的发现,使我们意识到遗址西北部的土堤有可能是城墙。

于是选择在土堤中段开1.5米×30米探沟(即2号探沟,位置为遗址统一编号的T8511、T8611、T8711~T9011东半部)进行解剖,结果证实该土堤确为人工建造,建造年代不晚于西周时期,初步认定其为城墙。

为进一步确认城墙的发现,我们同步展开了三个方面的工作:

一是将城墙解剖探沟向城外延长20米,寻找城壕。

二是在城内东北、西南部开挖长探沟4条(编号3~6号探沟),以了解城内各部位文化堆积和城址功能区的分布情况。

三是在黄材河南边和溪河东边盆地内进行地面调查和探沟试掘,考察河流改道的情况。

因为如果土堤确为城墙,那么两条河目前所在位置正好处于城的中心部位,则两条河肯定经过了改道。

这些工作取得了两个重要收获:

第一,找到了三条壕沟,其中城外1条(G9)城内2条(G5、G6);第二,证明了遗址现存状况的形成与东、南两条河流的改道有关。

2004年11月~2005年4月,经国家文物局批准,湖南省文物考古研究所等对遗址进行了第三次发掘,分两个区进行,发掘面积为600平方米。

此次发掘取得了两个方面的收获:

一是通过在居址区两座黄土台之间8个5米×5米探方(T1005~T1008、T2005~T2008)的继续下挖和对两座黄土台进行的探沟解剖(编号为7、8探沟),对城内居址区文化堆积的形成过程有了全面的了解。

二是在城墙解剖沟(2号探沟)南端开5米×5米的探方16个(T7311、~T8311、T7312~T7712),对城内两条壕沟进行大面积清理,探明了壕沟的堆积情况,出土了大量陶器,进一步明确了城址的形成过程和年代关系(图四)。

图四炭河里遗址发掘区位置示意图

(二)文化堆积与重要遗迹

1.居址区文化堆积

根据1、2号黄土台之间8个探方及7、8号探沟的发掘,居址区的堆积情况以8号探沟为例介绍如下(图五)。

图五8号探沟东壁局部剖面图

第①层:

为晚于商周时期的堆积。

此层较厚,最大厚度达1米。

包含耕土层、含铁锰结核的黄土层和砂卵石冲积层,年代为明清时期至现代。

第②层:

褐色黏土层,含少量红烧土,分布并不普遍,厚5~15厘米。

此层下有F1、F2等遗迹,推测该层为F1、F2的废弃堆积。

第③层:

砂卵石层,主要分布于F2下,最厚处达30厘米,F1下较薄或局部分布。

第④层:

灰褐色黏土,含大量砂、红烧土及炭末等,厚约10厘米,局部分布,遗物较少。

此层下有F3、F6等重要遗迹,两座房基亦均为黄色黏土人工筑成,厚约15厘米,位置较F1、F2稍偏北,规模与F1、F2相若,亦呈东西方向。

据目前揭露部分所见,F3大部分压在F1下,其北部分布至T2005~T2008北隔梁一线,残宽约11米。

F6南部压在F2下,北部与F2同被近现代坑打破,残宽近10米。

第⑤层:

灰黑色黏土层,含红烧土和炭末,厚10~20厘米,局部分布。

此层下有遗迹F4、F5等,发现于F1和F2之间的8个探方中,各发现排列有序的两排柱8个。

柱坑略呈圆形,直径60~100厘米,柱间跨度约4米(柱坑中心点间距离),整体分布状况不明,有待今后全面揭露。

第⑥层:

褐色黏土,分布普遍,堆积最大厚度为50厘米,结构紧密,似经简单夯筑,出土陶片较破碎。

F4和F5叠压在此层上,推测此层为F4、F5及同时期房屋建筑的基础,其形成时间应较短。

此层下有小型房屋柱洞若干及灰坑、灶等,因发掘范围所限,房基形状和结构不明。

第⑦层:

黄色黏土,为流水搬运形成的次生堆积,与城墙内外发掘区第④层相同。

第⑧层:

自然砂砾层,同城墙内外第⑥层。

2.重要遗迹

有房址、城墙和壕沟等。

房址目前共发现房屋建筑基址共6座,其中完整揭露的2座(F1、F2),其余4座因大部分压在F1、F2下未清理。

F1,位于遗址保存区东南部(图六、一一),靠近南部断崖,由1号黄土台和发现的25个柱坑组成,西、南部被破坏,台面亦被大量近现代遗迹打破。

开口在第②层下、叠压第③层,残长31.5、残宽15米,方向93°。

黄土台主体为他处搬运来的次生黄土,局部有红烧土,夯筑不明显,厚0.1~0.3米。

柱坑为圆形或椭圆形,直径多为0.6~1米,最大的直径达1.4米,坑探一般为0.4~0.7米,最深的达1米。

柱坑内堆积为褐色黏土夹大量卵石和少量红烧土,结构较紧密,出土遗物甚少。

根据规模、柱坑排列和无大量红烧土墙块等情况,推测为有回廊的大型木结构建筑。

图六1号黄土台及F1平面图

图一一F1全景(由东向西摄)

F2,位于F1北边(图七、一三),相距约10米,由2号黄土台和36个柱坑组成,西、北、东三面被破坏,南面保存稍好,台面亦被大量近现代遗迹打破。

开口在第②层下、叠压第③层,残长约36、残宽20米,方向93°。

黄土台主体堆积同1号黄土台,保存厚度一般为0.2~0.3米,最厚处达0.5米。

柱坑形制与堆积同F1,推测应为与F1同时并存的大型建筑。

图七2号黄土台及F2平面图

图一三F2全景(由西向东摄)

根据F1、F2两座黄土台的规模及柱坑规格、排列等情况分析,我们初步判断为宫殿性质的建筑遗迹,也是遗址目前保存最晚的宫殿建筑。

从两座建筑基址上有些不属于该期建筑的柱坑来看,不排除这里还有更晚的商周时期建筑。

城墙位于遗址保存区西北部,呈东北—西南走向,高出现地表1~2米。

根据全站仪实测可知,其平面形状呈圆弧形,残长约225、宽12~15米。

城墙两端均靠近遗址边缘断崖,显示其与遗址同时被破坏,已非其原始面貌。

目前西端城墙上建有居民,东端20余米一段城墙因改田破坏仅存宽度不到2米。

根据城墙的弧度对城址进行圆形复原,可计算出城内原有面积约为14.5万平方米,其中心正处于现在黄材河与溪河的交汇处,现城内保存面积仅约2万平方米。

根据城墙解剖沟即2号探沟的发掘结果(图八、一四),可知城墙主要由两个部分构成。

下部墙⑧、墙⑨为基础部分,厚约1米,为较纯净的黄色黏土堆夯结合筑成,其中墙⑧为夯筑,厚15~20厘米。

基础部分建在原生的砂砾层(第⑥层)上,并有意使墙体中部下凹,以防移位。

上部墙①~墙④为主体部分,厚约2米。

其中墙①为墙体现代扰乱部分;墙②、墙④为砂卵石堆积;墙③为灰褐色黏土夯筑层,位于墙体外侧,起防坍塌作用。

墙⑤、墙⑥仅见于墙体外侧,叠压成三角形,起防墙体移位作用。

墙⑦是基础部分外侧的护坡,堆积为黄褐色黏土,厚度与基础部分相若。

另外,在主体部分下外侧有一打破基础部分的加固槽G1,宽约1米,沟内堆积为夯筑,与墙③连为一体,更好地起到加固作用。

城墙东段的4、5号探沟中,主体部分已被毁掉,但基础部分的下部仍保留数十厘米。

其中在4号探沟中发现城墙墙体建于有意形成的砂卵石基体凹槽中,并在墙体中间部位留有土榫以防移位。

如此看来,城墙的设计和建造是比较讲究的。

图八炭河里城墙剖面图

图一四城墙剖面(由北向南摄)

城墙城内部分叠压在自然砂砾层(第⑥层)上,又被耕土层(第①层)下含铁锰结核的浅黄色近代层(第②层)叠压。

城墙外侧部分第②层下为含少量陶片的褐色黏土层(第③层),该层直接叠压城墙护坡(即墙⑦),对我们判断城墙的年代下限有重要参考价值。

墙外堆积第④层为纯净的浅黄色黏土层,但土质结构与一般网纹黄土有别,未保存原始风化颗粒,推测为流水搬运周围山丘上网纹黄土形成。

该层从城墙外侧附近向北逐渐加厚,至探方T9411中已厚达2米,据专业人士现场观察认为,城墙外侧不远处有更新世古河道存在。

不过,从整个城址内外均不见第④层下遗迹等情况判断,城墙建造时该古河道已被第④层淤平。

壕沟在城墙内外共发现3条壕沟,城外壕沟1条,编号为G9,城内壕沟2条,编号为G5、G6。

城外壕沟G9,位于2号探沟城外延伸部分的T9111和T9211内,东西走向,南距城墙北墙垂直距离约12米,开口在第③层下,打破第④层,南北宽6、深约1米,斜壁平底,沟内堆积为灰褐色淤泥夹河卵石,不见任何人工遗物(图一二)。

虽据钻探其与城墙的走向一致,但尚有待发掘证实。

我们认为其形成年代应与城墙同时,从被其打破的第④层与城墙基础部分黄色黏土的土色及结构完全一致分析,其形成与城墙基础部分的取土有直接关系。

图一二城外壕沟G9(由东南向西北摄)

G6,位于城内,南距城墙基部2~3米,首先在3、5、6号探沟中发现,证明其走向与城墙一致,遗址东面断崖上亦见其断面。

从2005年的大面积发掘看,其分布于T7911~T8311内,开口在第③层下(与城外第③不同,为清代至民国时期堆积层,以下G5同),打破第④层,垂直宽度14.5、深2.5米。

沟内堆积共分9层,其中第①~④层均出土秦汉以后遗物;第⑤、⑥层不见遗物;第⑦层为青灰色淤泥层,出土少量商周时期陶片,不见晚期遗物;第⑧层为红烧土层,仅分布于沟底南侧,出土少量陶片;第⑨层为砂砾层,不见遗物(图九)。

图九05G6西壁剖面图

G5,位于城内,南距城墙基部30余米,首先在3、6号探沟中发现,其走向与城墙一致。

从2005年的大面积发掘来看,其分布于T7311、T7411、T7511、T7611、T7412、T7512、T7612、T7712内,开口在第③层下,打破第④层,垂直宽度14.2、深2.5米。

沟内堆积共分8层,其中第①~③层为秦汉以后堆积,厚约1米,第④~⑦层为商周时期堆积;厚1.3米,出土大量陶片,尤以第⑥层出土的陶片最为丰富;第⑧层为灰色砂砾层,厚约20厘米,含少量淤泥,不见遗物(图一○)。

图一○05G5东壁剖面图

(三)出土遗物

城址出土遗物主要为陶器,还有少量铜器和石器。

陶器以2005年第三次发掘于G5中出土的最多,居址区及城墙相关地层单位也出土了部分陶器,但较破碎,均不能复原。

陶器有软陶和硬陶,以软陶占绝大多数,硬陶数量较少。

据对2005年四个探方G5⑥出土陶器的统计(表一~四),夹砂陶占84.95%,泥质陶仅占13.4%,硬陶占1.65%。

夹砂陶以灰陶和褐陶为主,其次为红陶和灰白陶,还有少量黄陶。

泥质陶以灰陶为主,红陶和黑皮陶次之,黄陶最少,黑皮陶多为红胎和灰胎。

陶器纹饰以各种规格的方格纹最为流行,占全部陶片的59%,其次为弦纹、篮纹和绳纹,另见少量云雷纹、席纹、瓦纹、刻划纹、戳印纹和乳丁、镂孔、扉棱装饰等。

陶器以轮制为主,也有少量手制陶器。

陶器的器类比较丰富,以各种形制的罐、鼎、釜、钵为最多,其次为盆、簋、盂、豆、器盖等,鬲、尊、瓮、碗等较少。

1.软陶器

器类有鼎、鬲、釜、罐、瓮、簋、盆、盘、盂、钵、碗、豆盘、豆座、尊、甑、壶形器、缸、器盖、纺轮等。

鼎分5型。

A型仿铜鼎。

方唇,立耳,三柱形足,上腹有一道弦纹。

分2式。

Ⅰ式纵长方形立耳,腹较深,器腹、底无其他纹饰。

标本05G5⑥∶36,夹砂红褐陶,器表有一层黑衣。

口径31.4、腹径32.6、通高38厘米(图一五∶1、一八)。

Ⅱ式横长方形立耳,腹较浅,腹、底饰绳纹或方格纹。

标本05G5⑥∶7,夹砂红陶,器表有一层黑衣,口下饰多道凹弦纹,腹至底饰细绳纹。

口径18、腹径17.8、通高24.6厘米(图一五∶2)。

B型盘口折腹鼎。

2亚型。

Ba型腹部主纹为弦纹,底饰方格纹或篮纹,足外侧一般有扉棱,内侧一般有刻槽。

分2式。

Ⅰ式圆唇,深腹,尖锥足,折腹较缓。

标本05G5⑦∶4,夹砂红褐陶,底饰小方格纹,足外侧有扉棱,内侧刻槽长而深。

口径20、腹径22.2、高25.2厘米(图一五∶4、一九)。

图一五陶器

1.A型Ⅰ式鼎(05G5⑥∶36)2.A型Ⅱ式鼎(05G5⑥∶7)

3.C型Ⅰ式鼎(05G5⑥∶32)4.Ba型Ⅰ式鼎(05G5⑦∶4)

5.D型鼎(05G5⑥∶302)6.C型Ⅱ式鼎(05G5⑥∶10)

7.Ba型Ⅱ式鼎(05G5⑥∶67)8.B型鬲(05G5⑦∶3)

9.A型鬲(05G5⑥∶38)10.Bb型鼎(05G5⑥∶9)

11.C型鬲(05G5⑥∶46)12、13.E型鼎(05G5⑥∶74、05G5⑥∶86)(1为1/8,7为1/4,余为1/6)

图一八A型Ⅰ式陶鼎(05G5⑥∶36)图一九Ba型Ⅰ式陶鼎(05G5⑦∶4)

Ⅱ式方唇,腹较浅,折腹明显,足尖外卷。

标本05G5⑥∶67,夹砂红褐陶,器表饰黑衣,底饰篮纹,足外侧有扉棱,内侧刻槽较短。

口径13.4、腹径15.6、高14.4厘米(图一五∶7)。

Bb型腹部主纹为方格纹、网格或梯格纹,弦纹为辅纹,足内侧一般有刻槽,但足外侧均无扉棱。

标本05G5⑥∶9,夹砂红陶,器表饰黑衣,腹部饰网格纹间弦纹,底饰方格纹,足内侧刻槽较短。

口径18.6、腹径21.7、高22.8厘米(图一五∶10、二○)。

图二○Bb型陶鼎(05G5⑥∶9)图二一A型陶鬲(05G5⑥∶38)

C型侈口折腹鼎。

侈口,束颈,折腹,圜底,器身多饰弦纹,足外侧无扉棱,内侧多见刻槽。

分2式。

Ⅰ式尖圆唇,腹部较深,折腹较缓。

标本05G5⑥∶32,夹砂红褐陶,颈、腹部有凹弦纹,腹、底交接处有极浅的划纹,足部有刻槽,三足下端残。

口径18、腹径18.8、残高12厘米(图一五∶3)。

Ⅱ式方唇,腹较浅,折腹明显,足尖外卷。

标本05G5⑥∶10,夹砂红陶,腹部饰凹弦纹,足尖外卷,足内侧刻槽较长。

口径16、腹径16.5、高18.8厘米(图一五∶6)。

D型宽折沿盆形鼎。

仅1件。

标本05G5⑥∶302,夹砂灰褐陶,长方形立耳,宽折沿,深圆腹,下腹残,腹部饰方格纹。

口径19.2、腹径17.6、残高12厘米(图一五∶5)。

E型矮足罐形鼎。

标本05G5⑥∶74,夹砂红褐陶,折沿,折腹,圜底,三圆锥形矮足,足尖略上卷,腹部饰数周凹弦纹,足外侧有扉棱,内侧刻槽较长。

腹径16.6、残高12.8厘米(图一五∶12)。

标本05G5⑥∶86,夹砂红褐陶,卷沿,厚圆唇,鼓腹,圜底,三椭圆形小矮足,通体饰篮纹。

口径15.4、腹径19.2、高14.4厘米(图一五∶13)。

鬲数量较少。

分3型。

A型分裆鬲。

标本05G5⑥∶38,夹砂黑褐陶,侈口,圆唇,长颈,深腹,裆部微瘪,三矮柱足,足根平,通体饰绳纹,口下及颈部饰凹弦纹。

口径20.6、腹径19.2、高21.5厘米(图一五∶9、二一)。

B型弧裆鬲。

标本05G5⑦∶3,夹砂红陶,侈口,圆唇,束颈,圆肩,腹较浅,三柱足较高,通体饰较浅的斜绳纹,颈部饰凹弦纹。

口径26、腹径26.6、高23.2厘米(图一五∶8、二二)。

图二二B型陶鬲(05G5⑦∶3)图二三C型陶鬲(05G5⑥∶46)

C型平裆鬲。

标本05G5⑥∶46,夹砂灰褐陶,侈口,方唇,颈微束,袋足极浅,三柱状足较高,足根外撇,通体饰交错绳纹,颈部饰多道凹弦纹。

口径26、腹径24.8、高24.4厘米(图一五∶11、二三)。

釜数量较多。

分5型。

A型翻沿,垂腹。

数量较少。

标本05G5⑦∶21,夹砂灰陶,沿外翻,方唇,唇上有一道凹弦纹,垂腹,底残,器身饰竖篮纹。

口径33.6、腹径40、残高29厘米(图一六∶1)。

图一六陶器

1.A型釜(05G5⑦∶21)2.B型Ⅰ式釜(05G5⑥∶40)

3.B型Ⅱ式釜(05G5⑥∶79)4.C型釜(05G5⑥∶83)

5.D型釜(05G5⑥∶330)6.E型釜(05G5⑥∶65)

7.A型Ⅰ式罐(05G5⑥∶30)8.A型Ⅱ式罐(05G5⑤∶4)

9.B型Ⅰ式罐(05G5⑥∶279)10.B型Ⅱ式罐(05G5④∶20)

11.C型罐(05G5⑥∶37)12.D型罐(05G5⑥∶337)

13.E型罐(05G5⑥∶88)14.F型罐(05G5⑥∶81)(3、6、12、13为1/6,7、8为1/10,余为1/8)

B型凹沿,折腹。

数量较多。

分2式。

Ⅰ式圆唇,折腹较明显,颈部饰横篮纹,下部饰竖篮纹。

底部饰交错篮纹。

标本05G5⑥∶40,夹砂黄陶。

口径26.4、腹径30.4、高24.8厘米(图一六∶2、二四)。

图二四B型Ⅰ式陶釜(05G5⑥∶40)图二五C型陶釜(05G5⑥∶83)

Ⅱ式方唇,折腹较缓,无明显颈部,腹部饰横篮纹,底部饰交错篮纹。

标本05G5⑥∶79,夹砂红褐陶。

口径19.8、腹径20、高17.2厘米(图一六∶3)。

C型折沿,圆腹。

数量较少。

标本05G5⑥∶83,夹砂灰陶,沿外饰凹弦纹,颈部凹弦纹间绳纹,腹、底饰交错绳纹。

口径36.8、腹径38.2、高32厘米(图一六∶4、二五)。

D型数量较多。

皆夹粗砂灰白陶,器形较大,宽折沿,沿内外饰细密弦纹,圆腹,腹、底均残,腹上部饰方格纹。

标本05G5⑥∶330,口径33.6、残高14厘米(图一六∶5)。

E型凹沿,鼓腹。

仅1件。

标本05G5⑥∶65,夹砂红褐陶,盘口,圆唇,鼓腹,底残,腹部饰多道凹弦纹和一周乳丁纹,底部饰粗绳纹。

口径17.6、腹径24、残高12厘米(图一六∶6)。

罐数量很多,形制复杂。

分12型。

A型大口短颈圆肩罐。

数量较多。

均直颈,斜腹,平底。

分2式。

Ⅰ式凹沿。

标本05G5⑥∶30,夹细砂灰陶,尖唇,颈部饰凹、凸弦纹,肩部饰凹弦纹、弦间划纹和乳丁纹,腹部饰凹弦纹和方格纹。

口径30.4、肩径38.4、底径16.8、高33.8厘米(图一六∶7)。

Ⅱ式平折沿或斜折沿。

标本05G5⑤∶4,泥质灰陶,器表饰黑衣,肩部饰凹弦纹、弦间划纹和乳丁纹,腹部饰方格纹。

口径30.4、肩径44.8、残高16厘米(图一六∶8)。

B型小口长颈圆肩罐。

数量较多。

分2式。

Ⅰ式凹沿。

标本05G5⑥∶279,泥质灰陶,口、颈、肩部均饰凹弦纹和弦间划纹。

口径20、残高10厘米(图一六∶9)。

Ⅱ式平折沿。

标本05G5④∶20,夹细砂灰陶,颈部饰一周凸弦纹,肩部饰凹弦纹和一周乳丁,腹部饰方格纹。

口径19.2、肩径32、底径14.4、高32厘米(图一六∶10、二六)。

图二六B型Ⅱ式陶罐(05G5④∶20)图二七C型陶罐(05G5⑥∶37)

C型大口凸肩罐。

数量不多。

标本05G5⑥∶37,泥质灰陶,凹沿,束颈,斜收腹,平底。

沿外有凸棱,颈、肩饰凹弦纹和弦间划纹。

口径36.8、肩径40、底径20、高28.4厘米(图一六∶11、二七)。

D型侈口溜肩罐。

数量不多。

器体较薄,无复原器。

标本05G5⑥∶337,泥质灰陶,颈部饰两周凹弦纹,肩部饰两周凹弦纹和一周戳印的尖叶纹。

口径20.8、残高8厘米(图一六∶12)。

E型卷沿折肩罐。

数量较少。

标本05G5⑥∶88,夹砂红褐陶,圆唇,圜底,通体素面。

口径12.4、肩径15.4、高12厘米(图一六∶13)。

F型小口长颈溜肩罐。

数量不多。

均泥质红陶,卷沿,鼓腹,平底。

标本05G5⑥∶81,通体饰方格纹。

口径20、腹径32、底径17.6、高32厘米(图一六

- 配套讲稿:

如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

- 特殊限制:

部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

- 关 键 词:

- 湖南 宁乡 河里 西周 城址 墓葬 发掘 简报

冰点文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

冰点文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

整编新型生态农业旅游休闲农庄项目发展建设市场研究报告.docx

整编新型生态农业旅游休闲农庄项目发展建设市场研究报告.docx